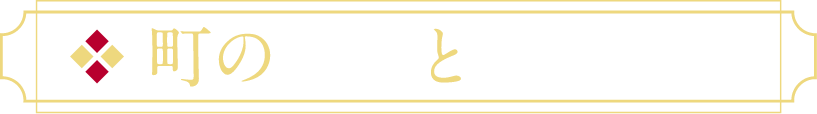

明治期の小坂鉱山精錬所

鉱山とともに発展した小坂町

十和田湖を挟んで、秋田県と青森県の境に位置する小坂町。ここは、鉱山の歴史とともに繁栄した町です。明治時代、「日本三大銅山」と称された小坂鉱山を中心に近代化が進み、都市整備が行われました。小坂町を近代化に導いた立役者のひとりは、明治6(1847)年にドイツから日本に招へいされた、鉱山兼製鉱師のクルト・A・ネットー。彼は小坂鉱山にドイツ式の製錬法を採り入れました。また、小坂鉱山の開発に貢献したのは、「日本鉱業界の父」と呼ばれる大島高任。日本で初めての洋式溶鉱炉を完成させ、明治14(1881)年には、小坂鉱山の銀生産日本一を達成させました。鉱山の発展に伴い、小坂町には秋田県で初めての電気利用をはじめ、上水道施設、電気鉄道、総合病院や東北一の劇場などが次々と整備され、文明開化最先端のまちに発展しました。現在の小坂町には、鉱山時代に栄華を誇った歴史の面影とさまざまな近代化遺産が点在しており、町をまるごと博物館のように楽しむことができるのです。

明治期の小坂鉱山事務所

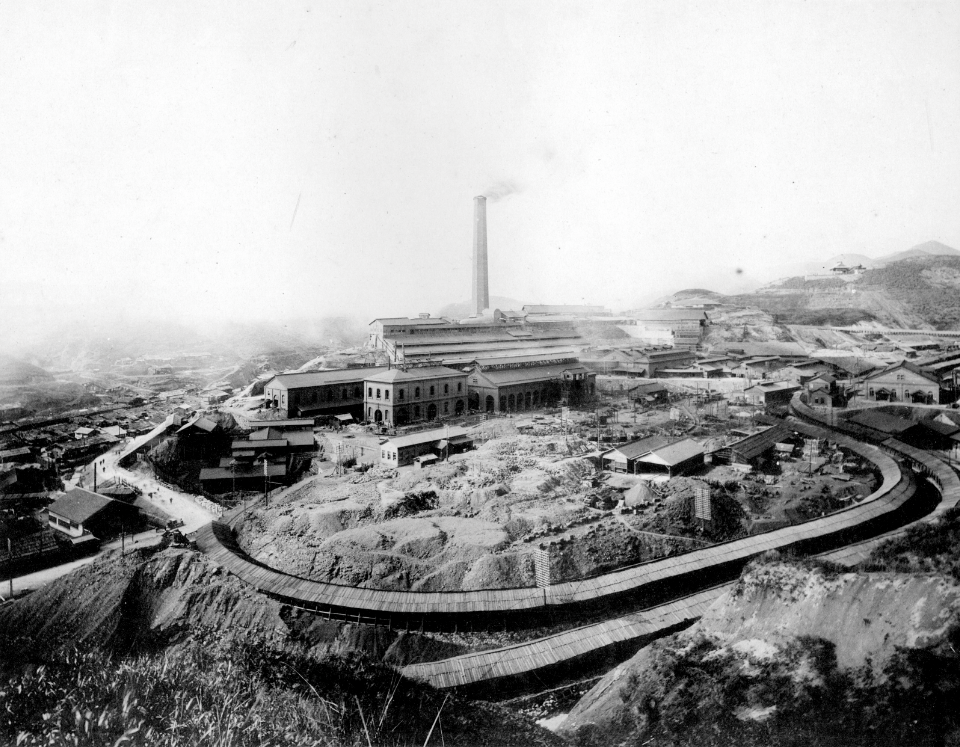

日本で2番目の水力発電所の設置により

鉱山内には国鉄よりも早く電車が通っていた。

上水道施設が整備され社宅には共用栓が設置された。

小坂鉱山の歴史

文久元年(1861)

小坂村農民小林興作、小坂鉱山・相内鉱山発見。 上小坂の小笠原甚左衛門らの協力を得て稼行。

慶応 2 年(1866)

大島高任が小坂鉱山を調査。

慶応 3 年(1867)

南部藩に小坂鉱山の開発を命じられた大島高任が藩営小坂鉱山に赴任、本格的な開発計画を立てる。

慶応 4 年(1868)

戍辰の役。南部勢秋田領へ侵入。小坂鉱山の開発は中断。

明治 3 年(1870)

小坂鉱山の官営再開により、大島高任が鉱山権正赴任、精錬所の再開を図る。

明治 4 年(1871)

大島高任、岩倉具視の随員となり、ドイツの鉱山を視察、新製錬法を知る。

明治 6 年(1873)

大島高任と入れ代わりにドイツ人技師

クルト・A・ネットーが赴任、新製錬への転換へ着手。

明治10年(1877)

南部家が政府から借用して小坂鉱山を経営する。

明治13年(1880)

南部家小坂鉱山を返上、第二次官営となる。

明治14年(1881)

大島高任によって、小坂鉱山オーガスチン収銀法を採用。

明治17年(1884)

藤田組へ小坂鉱山・十輪田鉱山払い下げ。

明治18年(1885)

小坂鉱山、藤田組の経営で操業開始。

明治19年(1886)

仙石亮、小坂鉱山技長(翌年二代所長)。

明治25年(1892)

相内石灰山採掘。

明治26年(1893)

十輪田鉱山休山。

明治29年(1896)

小坂鉱山の用水工事(砂子沢川~元山間)完成。

明治30年(1897)

銚子第一発電所の送電により、鉱山に電灯がつく。

明治33年(1900)

黒鉱自溶製錬試験に成功し、新製錬所の大工事が行われる。

明治34年(1901)

七滝地区に煙害問題が起こる。

明治35年(1902)

小坂鉱山黒鉱自溶製錬本格操業。 小坂町は足尾・別子とともに日本三大銅山と称される。

明治37年(1904)

小坂鉱山坑外全般に電車開通。

明治38年(1905)

小坂鉱山上水道完成。小坂鉱山事務所竣工。

明治40年(1907)

この年度における小坂鉱山の生産額は日本一となり当時の秋田県「歳入決算額」の8倍強を記録。

明治41年(1908)

県内一の総合病院として小坂鉱山病院開設。

明治43年(1910)

小坂鉱山従業員の厚生施設として『康楽館』が誕生。

昭和20年(1945)

商号を『同和鉱業株式会社』に変更。

昭和34年(1959)

内の岱で発見された黒鉱の新鉱床で黒鉱ブームが再燃。

昭和60年(1984)

相内鉱山、鉛山鉱山が閉鎖。

平成元年(1989)

小坂製錬株式会社として分社独立。

平成 2 年(1990)

内の岱鉱山が鉱山枯渇により閉山(採掘終了)。

平成 6 年(1994)

温川鉱山閉山により、町内全ての鉱山が閉山となる。

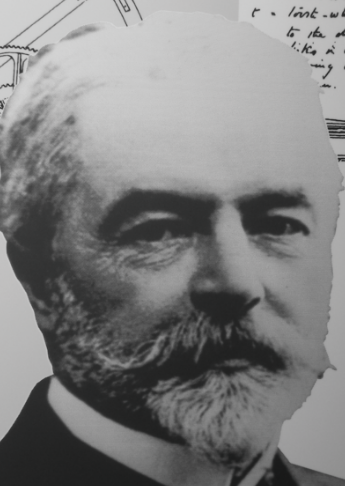

大島 高任

盛岡藩生まれ。江戸、長崎で蘭学を修め、後に水戸藩の反射炉、製鉄溶鉱炉を建設。小坂鉱山正権として熔鉱炉や英国式分銀炉を設けて洋式製錬を実施。藤田組での経営時には、小坂鉱山局長として指導。退官後は日本鉱業の初代会長に就任、近代製鉄の父と呼ばれる。

クルト・アドルフ・ネットー

ザクセンのフライベルク(現ドイツ)生まれ、同地の鉱業大学を卒業。日本政府に招かれて、鉱山冶金技師として小坂鉱山に赴任。阿部知清、笹木他三郎等の協力で我国最初の湿式製錬(銀はチャフォーゲル法、銅はハント・アンド・ダグラス法)を実現。その後東京大学教授として我が国の鉱業近代化に寄与した功績は大きい。また小坂赴任中に多くの水彩画を残していて、明治6年のクリスマスパーティーの様子を描いたスケッチから、現代のクリスマスマーケットへと受け継がれている。